「また無断駐車されてる…どうすればいい?」

自宅や店舗の駐車場に勝手に停められてしまう無断駐車問題。

毎回注意するのも面倒だし、ワイパーに張り紙を貼るのは大丈夫なのか、警察に通報してもいいのか…と悩んでいる方も多いでしょう。

本記事では、無断駐車を見つけたときの正しい対応方法を詳しく解説します。

ワイパーに張り紙をするリスク、警察や行政の対応、そして効果的な防止策まで網羅!

さらには、手軽に設置できる「警告ポップ」などの便利アイテムも紹介します。

無断駐車のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに解決するためのポイントを押さえておきましょう!

無断駐車を発見したときの正しい初動対応とは

無断駐車かどうか確認するポイント

無断駐車だと感じても、すぐに感情的に行動するのは避けましょう。

まずは本当に無断駐車なのかを冷静に判断することが大切です。

たとえば、賃貸マンションや月極駐車場であれば、契約車両のナンバーリストを確認する。

商業施設であれば、利用中の車かどうかを判断するために、周囲を見渡して車主がすぐ戻りそうか確認します。

また、来客の可能性がある住宅地では、家族やご近所に「お客さんが来てる?」と一声かけるだけで誤解が解ける場合もあります。

ナンバーが一部隠れていたり、何度も同じ車が止まっているようであれば、記録を残しておくことも大切。

写真を撮る際には、車のナンバー、駐車位置、日時がわかるようにしておくと後の証拠として有効です。

判断を急がず、まずは冷静な事実確認が第一歩です。

私有地と公道での対応の違い

無断駐車された場所が「私有地」か「公道」かで、対応方法は大きく異なります。

私有地であれば、所有者の権利が強く、ある程度の対応が可能ですが、公道の場合は警察や行政の管轄となり、自分で勝手に動かしたり、張り紙を貼ったりすることは慎重に行う必要があります。

たとえば、自宅の前の私道であっても、地域で共有している通路の場合は、勝手にロックやカラーコーンを設置することがトラブルにつながるケースも。

公道の場合は「駐車禁止区域」でも、違法駐車かどうかの判断と対処は原則として警察が行います。

自分の土地であれば地権者として行動できますが、公共性のある場所では関係各所に相談するのが安全です。

車の所有者を特定する方法

車の所有者を特定するには、警察を通すのが原則です。

自分で勝手にナンバーから持ち主を調べることは個人情報保護の観点からもできません。

警察に相談した場合、違法性が認められれば、車検証情報をもとに所有者へ連絡をしてもらえるケースもあります。

また、施設の管理会社がある場合は、まずそこに連絡するのも有効です。

カメラで記録されている可能性もありますし、過去のトラブル履歴を把握していることもあります。

マンションなどでは「このナンバーの車、どなたのものかご存じですか?」と貼り紙掲示板を活用するのも穏便な方法の一つです。

近隣トラブルを避けるための声かけテクニック

トラブルを避けるためには、言葉選びと態度が大切です。

「すみません、お車こちらに停められてますが…」と穏やかな口調で、疑いのニュアンスを含めずに声をかけることで、相手も防御的になりにくいです。

明らかに悪質な場合でも、怒鳴ったり挑発的な態度を取ると、逆にこちらが問題視されることもあります。

トラブルを未然に防ぐには、あくまで冷静な第三者的なスタンスで接することがポイントです。

証拠を残すためにやるべきこと

後々の対処や警察・弁護士への相談に備えて、必ず証拠を残しておきましょう。

スマホでの撮影は非常に有効です。

以下のようなポイントを押さえて撮影するとよいでしょう。

| 撮影ポイント | 内容 |

|---|---|

| ナンバープレート | 車両特定に必須 |

| 駐車位置全体 | 不法駐車である状況の証明 |

| 時間・日付入りで | トラブルの継続性の証明 |

| 複数角度から | 偽装やごまかしを防ぐため |

加えて、状況を簡単にメモしておくことも重要です。

「〇月〇日〇時〇分、白い軽自動車が自宅駐車場に停車」など、時系列で記録しておけば、後々スムーズに説明できます。

ワイパーに張り紙をする行為の法律的なリスク

どんな張り紙がトラブルになる?

ワイパーに張り紙をする行為は、一見すると穏便な警告方法に見えますが、やり方次第ではトラブルの火種になります。

とくに「乱暴な言葉」「脅しと受け取られる表現」はNG。

例えば「警察に通報します!」「すぐにどけろ!」「お前の車か?」など、攻撃的な文言はトラブルのもとです。

張り紙自体が所有物に触れる行為であるため、「勝手に触られた」と不快に感じる人も少なくありません。

感情をぶつけた文面ではなく、事実を淡々と伝える「中立的な文章」を意識することが大切です。

名誉毀損や器物損壊になるケースとは

張り紙の内容や貼り方によっては、法的な問題に発展することもあります。

たとえば「泥棒」「迷惑者」など、相手の社会的評価を下げるような表現は「名誉毀損」に該当する可能性があります。

また、ワイパーを曲げたり、テープで強く貼りつけたりして車を傷つけるような行為は「器物損壊罪」に問われるリスクも。

トラブル回避のつもりが逆に訴えられてしまうこともあるため、細心の注意が必要です。

書いてはいけない文言とは?

以下のような文言は、法的・感情的トラブルに発展しやすいので避けましょう:

- 「通報済みです」→事実でなければ虚偽となる可能性

- 「このクルマ、毎回停めてますよね?」→証拠がない場合は誤解を招く

- 「すぐどけろ!迷惑だ!」→挑発的

- 「罰金請求します」→個人が勝手に請求できません

- 「監視しています」→威圧的な印象

伝えるべきは「あなたの車がこちらの敷地に停められている事実」だけに留め、冷静な言葉で構成しましょう。

弁護士が勧める正しい張り紙の文面

法律家が推奨する張り紙の基本は「中立的・簡潔・事実のみ」です。例えば以下のような文面が参考になります:

【ご確認ください】

こちらの場所は私有地であり、契約車両以外の駐車はお断りしております。

ご不明な点があれば、○○(連絡先)までご連絡ください。

このように、断定や威圧を避け、相手に「問い合わせ先」を示すことで、トラブルを避けつつ、メッセージを伝えることができます。

張り紙をする前に確認すべき3つのこと

- 本当に無断駐車か?

間違いであれば逆に自分が非難されることもあるため、事実確認は必須です。 - 証拠を記録しているか?

写真などで証拠を残してから張り紙することで、「言った・言わない」になりません。 - 張り紙の内容が適切か?

感情的な言葉を排除し、冷静かつ事実だけを伝える文章にすることが大切です。

無断駐車対策グッズとその効果を徹底比較【おすすめ商品紹介あり】

市販されている無断駐車防止グッズの種類

無断駐車を防ぐために、市販されているさまざまな対策グッズを活用するのも有効な方法です。

無断駐車対策グッズには、大きく分けて以下のような種類があります。

- バリケード・ポール:駐車スペースの入り口に設置し、物理的に侵入を防ぐ

- 防犯カメラ・ダミーカメラ:監視されているというプレッシャーを与える

- 張り紙・警告看板:視覚的に無断駐車を警告し、心理的な抑止効果を狙う

- センサーアラーム:車が進入した際に警告音を発し、威嚇する

- 車輪ロック・チェーン:駐車場の所有者が取り付けることで、車を動かせなくする(ただし違法になる場合あり)

どの対策もそれぞれ効果があるものの、最も重要なのは「目立つ形で無断駐車禁止を伝えること」。

その点で、ワンタッチで設置できる無断駐車警告ポップは非常に有効です。

防犯カメラ設置の効果と注意点

防犯カメラの設置は、無断駐車対策としてよく使われる方法です。

カメラがあることで、違法駐車をためらわせる心理的効果があります。

また、万が一トラブルになった場合の証拠にもなるため、「駐車禁止+監視中」というプレートとセットで設置するのが効果的です。

ただし、カメラを設置する際は以下の点に注意が必要です。

- 設置場所の確認:私有地に設置するのは問題ありませんが、公道や他人の敷地を撮影する場合はプライバシー問題になることも。

- ダミーカメラの効果:本物のカメラは高価ですが、ダミーカメラでもある程度の抑止力があります。

- 映像の保存:録画機能があるタイプを選ぶことで、証拠として活用できる可能性が高まります。

ロック式バリケードの活用方法

物理的に車を入れさせない方法として、ロック式のバリケードや折りたたみポールが有効です。

これは、駐車場の入り口やスペースに設置し、必要なときだけ解除できるようにするものです。

バリケードを使用するメリットは以下の通りです。

- 物理的に駐車を防ぐため、確実な対策となる

- 一度設置すれば手間がかからず、繰り返し使用できる

- 鍵付きのタイプなら、所有者以外が勝手に解除できない

ただし、完全に固定してしまうと、自分が使う際に解除する手間が発生するため、手軽に扱えるものを選ぶことが重要です。

センサー式アラームの実用性

最近では、センサーで車の進入を感知し、警告音を鳴らすタイプのアラームも販売されています。

これらは、無断駐車をしようとする車に対して即座に警告を発し、ドライバーに「ここは駐車禁止だ」と気づかせる効果があります。

メリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 車が近づいたら自動で反応するため、24時間対応可能

- 音による威嚇で、停めようとする人の心理を抑制

- 設置が簡単で、電源不要のタイプもある

ただし、住宅地などでは音が大きすぎると近隣トラブルになる可能性もあるため、設置場所と音量には注意が必要です。

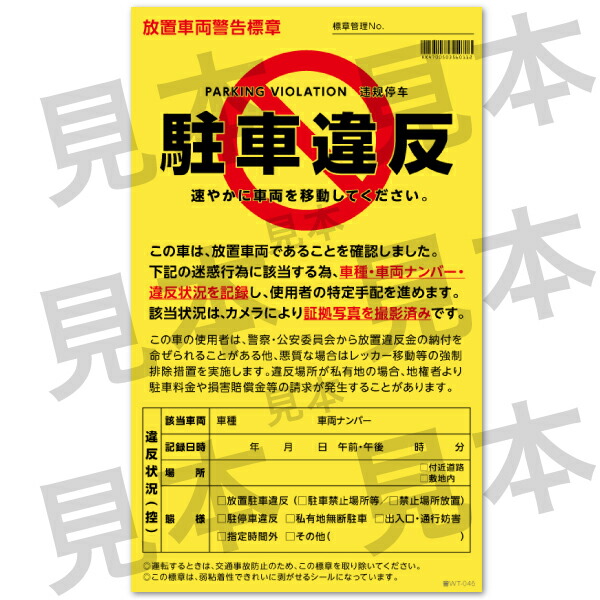

ワンタッチで設置できる便利なスタンド型警告アイテムの活用術

無断駐車対策として、手軽に設置できる「警告ポップ」の活用もおすすめです。

特に、ワンタッチで設置できる無断駐車防止用のスタンドは、効果的で手軽な対策として注目されています。

このような商品は、次のような特徴を持っています。

✅ 目立つデザインで、一目で無断駐車禁止が伝わる

✅ ワンタッチで設置でき、持ち運びも簡単

✅ 強力な接着やロックの必要がなく、柔軟に使用可能

✅ 警告文がしっかりと書かれており、視覚的な効果が高い

たとえば、こちらの無断駐車防止スタンドは、設置が簡単で繰り返し使える優れものです。

駐車違反警告ステッカー駐車場の入口や、実際に無断駐車が発生しやすい場所にサッと置くだけで対策できるため、「手軽にできる対策を探している」という方にはピッタリのアイテムです。

このような商品を活用することで、トラブルを未然に防ぎつつ、簡単に無断駐車対策ができます。

警察や行政を巻き込むときの正しい手順

通報するべきケースとその判断基準

無断駐車に対して警察や行政に通報できるケースは限られています。

すぐに110番したくなる気持ちは分かりますが、実際には警察が介入できるケースとできないケースがあります。

✅ 公道で違法駐車している場合(例:駐車禁止区域に長時間停車)

✅ 緊急車両の通行を妨げている場合(例:消防署の前や救急車の出入り口を塞いでいる)

✅ ナンバープレートが外されている、または不審車両(盗難車の可能性)

✅ 駐車場の出入り口を塞いでおり、自分の車が出せない(「器物損壊」に該当する場合も)

逆に、私有地に無断駐車されている場合は、警察は「民事不介入」の原則により動くことができません。

警察に通報しても「持ち主と話し合ってください」と言われるケースが多いため、焦らずに対応を考えましょう。

警察への通報で期待できる対応

「警察に連絡したらすぐにレッカー移動してくれる!」と思いがちですが、実際にはそう簡単にはいきません。

警察が対応できるのは、公道上の違法駐車や犯罪に関わるケースに限られます。

無断駐車された場合、警察は主に以下の対応をしてくれます。

- ナンバープレートから所有者を割り出し、連絡を試みる

- 違法駐車の証拠を撮影し、記録を残す

- 駐車禁止区域であれば、違反キップを切る

しかし、私有地の無断駐車には基本的に手を出せないため、「車を移動させるようにお願いする」程度の対応に留まることがほとんどです。

自治体に相談できるケースとその流れ

私有地の無断駐車の場合、自治体の相談窓口を利用するのも一つの方法です。

市役所や区役所では、地域によって以下のような対応を取ってくれることがあります。

- 地域の交通安全協議会に相談する(定期的な見回りの対象にしてもらう)

- 防犯パトロールの対象に含めてもらう

- 近隣住民とのトラブル解決のための調整をサポートしてもらう

また、商業施設やマンションの管理組合を通じて自治体に相談することで、注意喚起の張り紙や看板を設置できることもあります。

民事介入の限界と対応方法

警察や自治体が対応できない場合、自分で民事的な手続きを取る必要があります。

無断駐車を放置すると、土地の所有者に「占有を黙認している」と見なされることがあり、法的に権利を主張しづらくなるリスクがあります。

そのため、次のような手続きを進めることが重要です。

- 内容証明郵便で正式な警告を送る

- 車の持ち主に対して「〇月〇日までに車を撤去してください」と文書で通告

- これに従わなかった場合、法的手続きを取る可能性を示す

- 簡易裁判所で「不法占有」に関する申し立てをする

- 無断駐車が継続する場合、裁判所に「土地明け渡し請求訴訟」を起こせる

- 駐車違約金制度を導入する(※事前に告知が必要)

- 「無断駐車の場合、〇〇円を請求する」と事前に明示しておけば、駐車した人に請求できる

記録を残しておくべき理由とその方法

法的な対処を取る際、証拠がなければ何もできません。

そのため、無断駐車の状況をしっかり記録することが重要です。

✅ スマホで写真・動画を撮影する(ナンバープレート、停車位置、日付を記録)

✅ 張り紙をした日時や内容をメモする

✅ 警察や自治体に相談した内容を記録する

✅ 近隣住民や管理会社の意見をメモする

こうした記録があれば、後々のトラブル解決に役立つだけでなく、法的手続きを取る際の証拠にもなります。

トラブルを避けながら無断駐車を防ぐコツ

注意喚起の張り紙テンプレート紹介

無断駐車を防ぐための効果的な張り紙のテンプレートを紹介します。

【ご確認ください】

こちらは私有地のため、許可のない駐車はご遠慮ください。

継続的な無断駐車が確認された場合、法的措置を取ることがあります。

ご不明な点があれば、管理者(○○)までご連絡ください。

このように、冷静かつ簡潔に伝えることが大切です。

やりすぎ注意!やってはいけない対策例

- ワイパーにテープで張り紙を貼る → 「器物損壊」と見なされる可能性

- 車のタイヤにロックをかける → 「監禁罪」に該当する恐れ

- 怒りをぶつけるような文面の張り紙 → トラブルの火種になる

トラブル事例から学ぶ対応NG集

過去の事例では、「張り紙に攻撃的な文言を書いたことで、逆に名誉毀損で訴えられた」ケースもあります。

対策をする際は、冷静な対応を心がけましょう。

近隣住民と連携することで得られる効果

地域で情報を共有し、「このエリアは無断駐車に厳しい」と周知することで、無断駐車を減らす効果があります。

トラブル回避のための心構えとは

無断駐車問題は感情的になりやすいですが、冷静に対応することが大切です。

警察や自治体、法律をうまく活用しながら、穏便に解決する方法を優先することがポイントです。

まとめ

無断駐車は身近なトラブルですが、感情的に対処すると逆に自分が不利になることもあります。

まずは冷静に事実を確認し、張り紙や警告スタンドを活用して警告することが大切です。

もし、しつこく無断駐車が続く場合は、記録を残して法的手段を検討しましょう。

特に、ワンタッチで設置できる警告ポップのようなアイテムを活用すれば、手軽に対策ができます。

無断駐車に悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください!